T-U

La Tentation de l’après

De mère suédoise et de père japonais, Emily Tanimura, (née en 1979 à Lund) a écrit ce récit directement en français. La Tentation de l’après expose les états d’âme d’une jeune fille, pas encore majeure, qui sort avec un homme d’une cinquantaine d’années. Vivant sans souci cette relation décalée, elle se met au banc de ses camarades de classe. « À une époque, ces choses, ce pull, ce magazine, ce livre, ont dû me faire rêver. Ces poupées abandonnées, ces pulls froissés, je les ai désirés assez pour vouloir les posséder, et maintenant, ils sont laissés là, par terre. Des livres, des vêtements, des cahiers, de vieux jouets, ces objets abandonnés me jettent des regards accusateurs. » On n’en saura guère plus. Ses parents sont lointains, ils ne la comprennent pas, son frère est inexistant. Ses amies, en classe, ne sont pas au courant de sa relation, ou si elles la devinent, ne font pas de commentaires. La narratrice est seule avec cet homme un peu gauche, pas un pervers. Le livre reste en surface. « L’anti-Lolita », annonce le bandeau de l’éditeur. Ah bon ?

* Emily Tanimura, La Tentation de l’après, Gallimard, 2006

Journal d’un artisan

Il y a beaucoup de choses à dire sur Le Journal d’un artisan de Ole Thorstensen. D’abord, que ce livre appartient à ce courant nommé la « littérature prolétarienne », courant qui a eu ses lettres de noblesse en France (dans les années 1930, les « prolétariens » devisaient avec les surréalistes du « rôle de l’art ») et qu’il a rencontré le succès en Suède, où deux auteurs issus du monde du travail ont été célébrés par le Prix Nobel de littérature (Harry Martinson et Eyvind Jonhson, en 1974). Ensuite, qu’il est rare qu’un auteur s’attachant uniquement à décrire son travail, comme c’est le cas ici, produise un ouvrage aussi agréable à lire. Qu’en dépit du sujet (le lecteur apprend les rouages du métier de charpentier et de menuisier), Ole Thorstensen développe une intrigue qui incite à tourner les pages. Décrochera-t-il ou non son contrat ? s’interroge le lecteur. Et si oui, dans quelles conditions accomplira-t-il la rénovation du grenier de l’appartement du jeune couple avec ses deux enfants ? Titulaire d’un CAP de menuisier, Ole Thorstesen présente dans ce livre, Le Journal d’un artisan, le monde du travail au quotidien. Ceux qui se permettent de le critiquer sans en connaître les difficultés recueillent sa rouerie - laquelle est imprégnée de ce que l’on peut appeler un sentiment de classe : « Si quelqu’un peut plaisanter avec les artisans danois et ce qu’ils boivent, c’est bien nous, les copains, et pas un bureaucrate goguenard piégé dans un uniforme dont il n’a même pas conscience. » L’auteur s’interroge aussi sur « la qualité du travail » : doit-il tenir compte de ceux qui l’effectuent (des enfants, en Asie, par exemple) ou de son impact environnemental ? La publication de cet ouvrage montre qu’il existe des lecteurs pour une littérature axée sur les réalités de ce que nous vivons chaque jour et pas uniquement préoccupés par les petits soucis des prétendus grands de ce monde. Un bon livre, qui, comme tout bon livre, donne au lecteur l’impression d’être un peu moins bête une fois sa lecture terminée.

* Ole Thorstensen, Journal d’un artisan (En snekkers dagbok, 2015), trad. Alex Fouillet, Gaïa, 2018

Le Registre de l’inquiétude

Linn Ullmann (née en 1966 à Oslo) est la fille de l’actrice Liv Ullmann et la cadette de Ingmar Bergman. Dans Le Registre de l’inquiétude, elle entreprend de raconter les dernières années de la vie du cinéaste (1918-2007), revenant sur tel ou tel passage significatif pour elle. Comme ces projections auxquelles il la convie dans la salle aménagée dans sa maison sur l’île de Fårö. Il arrive toujours pile à l’heure, la ponctualité est pour lui grande qualité. Elle comprend que quelque chose ne va pas quand il survient en retard, oh, un léger retard, quelques minutes, et qu’il ne s’en rend pas compte. Il perd la tête, ne fait plus la différence entre le rêve et la réalité. « Devenir vieux est un labeur. » Elle décide de l’interviewer. Hélas, le son est mauvais : « Le micro du magnétophone avait capturé tous les bruits de la pièce, y compris nos voix, et composé sa propre cacophonie de sifflements, battements, crépitements, chuchotements, crépitements. » Non, ce n’est pas le titre d’un film de Bergman, c’est l’impression qu’elle éprouve à l’écoute des enregistrements, après le décès de son père. « Ça prenait du temps de mourir, ça se passait, et si quelqu’un m’avait demandé cet été-là : ‘Comment est-il maintenant ?’, j’aurais répondu qu’il était couché à se mourir... » Un livre pudique sur un père et sa fille, sans épanchement de sentiments, juste la vie qui est, qui s’en va, les souvenirs qui subsistent.

* Linn Ullmann, Le Registre de l’inquiétude (De Urolige, 2015), trad. Céline Romand-Monnier, Actes sud, 2018

Fille, 1983

Linn, née en 1983, vit avec sa mère à New York. Elle a seize ans quand celui quelle appelle A., un photographe de mode, la remarque et l’invite à Paris pour des séances photo. Linn ? La fille de l’actrice Liv Ullmann et du cinéaste Ingmar Bergman. Deux monstres sacrés du cinéma de l’après-guerre. Elle prend l’avion, seule, et se retrouve dans une ville immense dont elle ne parle pas la langue ; pis : elle a oublié le nom et l’adresse de son hôtel ! Le lecteur devine que la jeune fille va connaître quelques déboires, mais elle les relate une quarantaine d’années plus tard, alors que la Covid sévit, elle n’est pas pressée, elle n’est plus pressée. Juste raconter ce qui lui est arrivé. Dire la vérité. « Quand j’avais seize ans (...), j’ai connu pendant une courte période un homme de quarante-quatre ans que je surnomme A. » À la façon de Vanessa Springora avec Le Consentement, et sa poignante adaptation cinématographique, Linn Ullmann revient sur ce qui ne fut pas une aventure amoureuse parmi d’autres. Ce photographe a joué de sa gloire et, surtout, de l’expérience de l’âge, pour la séduire. Il n’est qu’un sale type, finit-elle par comprendre. Fille, 1983 est aussi le portrait en creux de la mère de l’auteure, actrice adulée : « Tous ceux qui la voyaient étaient captivés par sa beauté, tenaillés par l’envie de l’embrasser ou de la frapper, voire les deux. » Linn avance comme elle peut dans la vie. Son père est absent et sa mère, distante, obnubilée par sa carrière. « Je me suis demandé si j’étais encore une enfant à l’âge de seize ans. » A. est un homme, auquel à vrai dire elle ne reproche pas grand-chose ; pour lui, une jeune fille est forcément objet de convoitise sexuelle. Un récit assez léger sur un sujet grave.

* Linn Ullmann, Fille, 1983 (Jente, 1983, 2021), trad. du norvégien Jean-Baptiste Coursaud, Christian Bourgois, 2024

Vigdis la farouche

Certains livres sont épuisés. De grands livres. Personne ne le remarque jusqu’au jour où… Un éditeur qui fait un travail d’éditeur (il en existe) se dit qu’il faut remédier à ce cruel manque. Et il le réédite, même si les « commerciaux » lui prédisent le bide car l’heure n’est plus, mais alors plus du tout, à ce type de littérature. Nous inventons, là : nous ne savons pas comment s’est effectuée la réédition du roman Vigdis la farouche de Sigrid Undset (1882-1949), Prix Nobel de littérature en 1928 et grande voix malheureusement un peu oubliée des lettres norvégiennes – sinon, vraisemblablement, par un coup de cœur. La figure de Vigdis, inspirée des personnages à l’emporte-pièce des sagas islandaises, continue de toucher les lecteurs, plus d’un siècle après être sortie de l’imagination de son auteure. Une histoire d’amour et surtout de destinée, quand tout semble tracé et inéluctable… Si la partie de l’œuvre de Sigrid Undset qui se situe dans une période contemporaine a peut-être vieilli, celle qui prend place beaucoup plus tôt dans l’Histoire demeure passionnante – et Vigdis la farouche en fait partie. Ajoutons que les illustrations de Julien Brunet, en noir et blanc, répondent fort bien au texte.

* Sigrid Undset, Vigdis la farouche (Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis, 1909), trad. Mme Metzger, ill. Julien Brunet, postface de l’éditeur, La Robe noire, 2015

Ange de nylon

L’amour maternel va de soi, dit-on. Très rarement a-t-il été contesté. Il s’agit d’un instinct, contre lequel on ne peut rien faire. On sait pourtant que cet avis n’est plus unanimement partagé. L’amour maternel s’apprend. Ou ne s’apprend pas. Tel est le sujet du roman de Helene Uri (née en 1964), Ange de nylon. Beate et Bernt vivent une belle histoire d’amour et décident, maintenant qu’ils se sont mariés, d’avoir un enfant. Comme Beate s’y attendait, c’est une fille, Sofie, dite Fie. « Fie était une enfant programmée, désirée. (…) Je croyais que j’aimerais mon enfant. Toute autre éventualité était inconcevable. » Mais rien ne se passe comme prévu, Beate ne ressent pas d’amour pour Fie. Ou elle ne croit pas en ressentir. Elle s’interroge, regarde sa fille avec agacement, jusqu’au jour où Fie est renversée par une voiture et meurt. Sa mère culpabilise. C’est de sa faute à elle. Le père culpabilise également. Mais, retournement de situation, Beate finit par comprendre qu’elle aimait sa fille, « c’est pour cela que ça fait si mal de l’avoir perdue ». Helene Uri aborde ici avec sensibilité un sujet très délicat, peu traité : l’amour parental est-il inconditionnel ? Elle s’en sort plutôt bien.

De Helene Uri, docteur en linguistique avant de se consacrer à l’écriture, rappelons que l’on trouve également le roman Trouble (en toile de fond, la pédophilie) récemment réédité chez… Milady, spécialiste de ce que l’on appelait les romans à l’eau de rose, plus épicés aujourd’hui !

* Helene Uri, Ange de nylon (Engel av nylon, 2003), trad. Alex Fouillet, Presses universitaires de Caen (Fabulæ), 2015

* Helene Uri, Trouble (Den Rettferdige, 2009), trad. Alex Fouillet, JC Lattès, 2011

11%

C’est un roman de science-fiction ou peut-être de fantasy que propose une nouvelle fois Maren Uthaug avec 11%. Dans un futur relativement lointain, ou relativement proche, comme le veut le lecteur, le patriarcat a laissé la place au matriarcat. Les hommes ne constituent plus que 11% de la population et sont destinés avant tout aux tâches reproductives. Autrefois, rappelle l’une des femmes, « ...96% des meurtres étaient commis par des hommes quand ils étaient en liberté. (…) Ce n’est pas l’espèce humaine qui est cruelle, mais les mecs. » Discutable, mais bon. Les femmes sont toutes des sorcières, à présent, elles élèvent des serpents et d’autres animaux dont elles tirent des substances pour se soigner. Quatre chapitres : consacrés à Médée, Wicca, Stille et Ève et à leurs rapports pas si simples les unes avec les autres. Fourmillant d’idées, bien conçu, bien écrit, avec une fort belle couverture, ce roman nous est pourtant vite tombé des mains, tant l’aspect onirique prédomine – il faut aimer. Peut-être passons-nous à côté d’une belle œuvre, féministe en diable et tant mieux, mais ce roman de Maren Uthaug nous a beaucoup moins séduit que les précédents.

* Maren Uthaug, 11% (11%, 2022), trad. du danois Marina Heide, Gallmeister, 2024

Une Fin heureuse

Très forte, Maren Uthaug (née en 1972 à Kautokeino, auteure et également illustratrice de bd), puisqu’elle parvient, avec son roman Une Fin heureuse, à presque persuader le lecteur rationaliste et athée que nous sommes à croire en l’existence des fantômes ! Et ce, en proposant une fiction linéaire somme toute classique, jusqu’au moment où le... disons le para-normal se mêle à l’intrigue et que le lecteur se trouve embarqué sans y prendre garde dans une histoire peu banale où l’humour est constamment présent. Nicolas Christiansen, le narrateur, prévient d’emblée : « Contrairement à beaucoup de déviants, moi et les gens de mon espèce n’avons pas de communauté. Il n’y a ni bistro ni boîte de nuit qui nous sont réservés, ni thérapie de groupe où nous pourrions nous serrer les coudes (…). Évidemment, c’est parce que c’est interdit. Mais ça a beau être interdit, c’est un fait. » Issu d’une famille de croque-morts de père en fils depuis plusieurs générations, il entretient un rapport très particulier avec la mort, fait plus d’attirance que de répulsion. Le premier Christian est le fils d’un Danois survivant d’un naufrage et d’une Polynésienne. Il ne peut rester sur l’île de Tikopia car la population ne doit pas dépasser les neuf cent quatre-vingt dix habitants. Au terme d’un périple, il arrive à Copenhague où il devient vite le spécialiste des défunts, celui qui empêche leur âme de revenir hanter les vivants. D’autres prénommés Christian lui succèdent, tous liés de par leurs fonctions aux métiers de la mort : Christian II, Christian III, Christian IV, Christian V. Heureusement, un tableau récapitulatif, dont on se demande d’abord l’utilité, vient remettre la lignée et nos idées en place. Puis surgit Nicolas. « Qui peut s’étonner que j’aie été la risée de l’école ? Ma mère était lesbienne, mon père attardé, et j’habitais dans la maison de la mort. » La proximité des cadavres, que sa mère lave et vêt pour leurs obsèques, le rend nécrophile. Il en a d’abord honte, avant de se faire une raison. À part cela, sa vie n’est-elle pas tout à fait conforme aux critères sociaux ? Un boulot, une femme, des enfants... « Les livres d’histoire regorgent de nécrophiles qu’on admire, voire qu’on divinise, et qui ont du pouvoir », songe-t-il sans chercher à réellement se défendre, ajoutant : « ...je suis convaincu que c’est beaucoup plus courant qu’on ne le pense ». Avec ses deux précédents romans traduits en français, Et voilà tout et Là où sont les oiseaux, Maren Uthaug nous avait laissé quelque peu sur notre faim. Aujourd’hui, force est d’avouer que son récit joue intelligemment avec la réalité et la fiction, au point de finir par être particulièrement bluffant : quand l’un de ces personnages parle aux fantômes animé du désir de vouloir procréer avec une disparue, ou quand un autre aménage sa vie quotidienne dans l’arrière-boutique des pompes funèbres avec le cadavre d’une femme... ! Une Fin heureuse est un étonnant turn-over qui suscite mille questions – sur la place de la mort dans nos sociétés, par exemple, sur nos limites à la tolérance ou sur le pourquoi des tabous. Une lecture entrecoupée, pourquoi pas ? de la chanson de Brassens, Les Funérailles d’antan, si appropriée. Un excellent roman sur un sujet peu évident... Et comme quoi, on peut rire de tout.

* Maren Uthaug, Une Fin heureuse (En lykkelig slutning, 2019), trad. du danois Françoise et Marina Heide, Gallmeister,2023

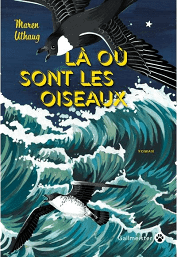

Là où sont les oiseaux

« Elles discutaient joyeusement autour de la table. Darling, Gudrun et Marie. Johan, lui, écoutait surtout, obnubilé par la lettre qu’Hannah avait envoyé à Karen. » Johan est le seul homme de la maisonnée. Il aimait Hannah, elle a disparu, il a longtemps cru qu’elle s’était noyée avant de découvrir qu’elle était partie sans lui en Amérique. Il s’est marié avec Marie, qu’il n’aime pas, ils ont deux enfants, Darling et Valdemar, ce dernier simple d’esprit. La vie lui pèse. Mais le personnage principal de ce puissant roman de Maren Uthaug, Là où sont les oiseaux, est sans doute le phare de Kjeungskjær qui se dresse au large des côtes de la Norvège du nord et sur lequel Johan veille – le phare qui le rattache à la vie. Car c’est pour obtenir ce poste de gardien qu’il a épousé Marie, abandonnant Hannah. Pouvait-il faire autrement ? Depuis des années maintenant, il tourne et retourne cette question dans sa tête. Jusqu’au jour où Hannah écrit à sa sœur – elle vit aux États-Unis où elle a l’air d’avoir réussi et lui donne son adresse. Là où sont les oiseaux est le roman d’un fol amour. D’abord. « Tous les jours, il pleurait. Il passait des heures, les yeux dans le vide, à songer à Hannah. » Comme elle n’est pas là, l’onanisme le calme. Puis il trouve du réconfort avec sa propre fille, Darling, ou celle qu’il considère ainsi, qui ne tarde pas à tomber enceinte. « Là où sont les oiseaux, il y a du poisson », dit Johan, pensif. Donc du travail. Mais il a le sien, lui le gardien de phare. Darling donne ensuite sa version des événements, avant que Marie ne prenne à son tour la parole. Là où sont les oiseaux est un roman mosaïque, construit avec des retours en arrière. Les comportements des divers personnages (essentiellement des femmes, plus Johan, Fede, responsable de nombre de grossesses, et le pasteur) s’imbriquent, portés par un questionnement récurrent : « Ce n’était pas la vie qu’elle aurait dû avoir ». Ni Marie, ni Hannah, ni Darling, ni... Inutile de chercher à tracer un arbre généalogique, car l’inceste brouille les pistes et sème ici ou là des enfants débiles. Difficile d’être une femme dans ce milieu d’hommes frustres tirant de la mer leurs ressources ; et difficile d’être un homme lorsque les rôles sociaux sont ainsi attribués définitivement. Après La Petite fille et le monde secret (2017), Maren Uthaug livre là un roman habile, sur un bout du monde que le lecteur peut avoir l’impression d’arpenter souvent, tant le ton de l’auteure, sensible et précis, sonne juste.

* Maren Uthaug, Là où sont les oiseaux (Hvor der er fugle, 2017), trad. du danois Françoise et Marina Heide, Gallmeister, 2021