Romans, littérature

Sam

Sam est partie depuis cinq mois, Jerry ignore où elle se trouve, il élève seul maintenant leur enfant, Tobias, cinq ans. Un jour, il décide d’aller tout au nord de la Norvège, où elle vit désormais, croit-il. « Pourquoi elle est partie, maman ? » ne cesse de demander Tobias. Jerry ne répond pas, il ne sait pas, il conduit sa vieille Honda Civic dans un « pays nu et splendide » dont il ignore tout. « ...Je ne savais rien de la taïga, ni des bêtes qui la peuplent, ni des aurores boréales, ni du Grand Nord, ni de rien. » Adulte-ado qui, six mois après, ne se remet toujours pas d’avoir été quitté par son grand amour, Jerry pleurniche sans larmes. Ou avec, selon les moments. Des personnages fantasques apparaissent, comme un certain « cinglé », Walt Whitman. Tobias disparaît dans un torrent et voilà que son père entame sa recherche. Dans une Norvège sauvage, avec ours et élans en nombre, le narrateur se joue de la réalité pour entraîner le lecteur dans son propre délire. Sam est un road-movie qui lasse vite. Il se passe en Laponie – mais sinon ? Le narrateur n’est pas tout à fait antipathique – juste trop, beaucoup trop volubile.

* Christophe Ghislain, Sam, Albin Michel, 2019

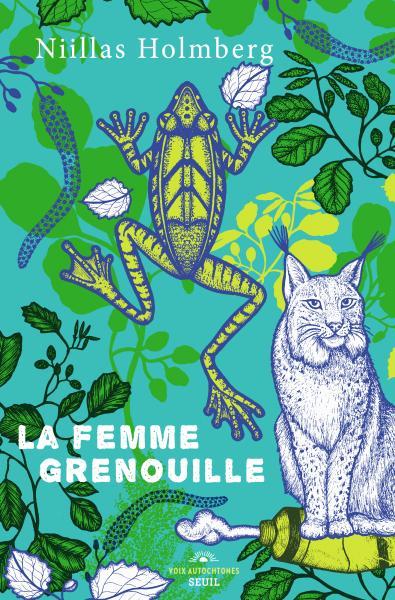

La Femme grenouille

Samu-Leevi Kaivas est un jeune bibliothécaire désireux de connaître la culture same. Pour cela, il apprend « les rudiments de same du Nord » et, quittant Tampere, s’installe à Utsjoki/Ohcejohka, où vit l’artiste Ellé Hallala. « En quelques années, cette artiste originale était devenue la plus en vogue de tous les Sames de Finlande. » Il entame bientôt une relation amoureuse avec elle. « Le contexte culturel d’Ellé est comme un pin immense. » Mais ces temps-ci, elle décroche, peut-être devient-elle activiste d’un mouvement revendiquant plus de pouvoir politique décisionnel pour la population autochtone. Dans la région, on se met à parler de plus en plus souvent et de plus en plus fort de colonialisme et de « décolonialisme ». Certains poussent à la « samification », mettant « l’accent sur le sens de la communauté qui caractérise la culture same, les moyens de subsistance traditionnels qui unissaient et unissent encore les gens, les liens de parenté qui sont si importants ici ». Mais la Laponie/Sapmi n’a jamais subi la violence qui s’est exercée dans d’autres territoires du monde sous le joug de colons sans pitié. Les exacerbations des « gens du sud », pour inacceptables qu’elles soient, évidemment, restent somme toute limitées (cf. parmi d’autres ouvrages Elin Anna Labba, Vies de Samis, CNRS éditions, 2022). Enfin, s’il convient de relativiser, comme l’estime nécessaire le bibliothécaire, soupçonné pourtant par la police d’être l’auteur de l’incendie contre un bâtiment administratif, lui qui s’était engagé auparavant dans des luttes écologiques en Afrique. Signé Niillas Holmberg (né en 1990 à Utsjoki, en Finlande, également poète et musicien), ce roman, La Femme grenouille (parce que l’amphibien est un animal qui, comme Ellé, « vit dans deux milieux »), plonge le lecteur dans une société duale, où respect de la tradition et grande modernité se conjuguent tant bien que mal. « Pour les gens d’ici, la relation d’interaction et de dépendance a toujours été si forte, vis-à-vis des eaux, des terres, des arbres, des animaux et des poissons, que la langue les a personnifiés. On ne prend pas son bois au bouleau (…), on le lui demande. » La psychanalyse est appelée à la rescousse afin de comprendre les comportements tant personnels que collectifs. Le passé et l’avenir ne cessent de se confronter. Ainsi, convient-il d’implanter un parc éolien en pleine zone préservée, au nom de la fumeuse sauvegarde de la planète ? Les Sames sont-ils responsables des méfaits de leurs congénères humains, eux qui ont toujours veillé à respecter la nature ? Qu’ils possèdent, aujourd’hui, un véhicule ou un quad chacun, ne leur impute pas un plus lourd tribut à payer – puisqu’ils ne peuvent pas faire autrement. « Les Sames s’opposent aux industries énergétiques et minières sur leurs terres en invoquant surtout les moyens de subsistance traditionnels. Mais, en même temps, s’ils se débrouillent aujourd’hui avec l’élevage des rennes, c’est seulement grâce aux motoneiges et aux quads, sinon... » C’est un roman un peu brouillon parfois, nous semble-t-il, avec quelques longueurs (ces passages à rallonge sur le « monde des rêves »), des déambulations osées du côté du surréalisme et de l’art brut. Il nous semble y avoir des pages en trop (« mots stimulus, associations d’idées »).... Mais, à la différence de la plupart des ouvrages parus ces derniers temps sur cette région du monde (il y en a pas mal !), celui-ci se veut plus politique qu’historique, bien que l’anthropologie les relie tous. D’intéressants questionnements sur l’identité sont posés – qui donc peut légitimement se déclarer Same ? (On peut bien sûr extrapoler.)

* Niillas Holmberg, La Femme grenouille (Halla Helle, 2021), trad. du finnois Sébastien Cagnoli, Le Seuil (Voix autochtones), 2024

Je suis la mer

« À partir de 1944, la situation des Samis est devenue insupportable. L’accord en vue de la protection de ce peuple nomade devint une tyrannie, obligeant d’abord les éleveurs de rennes à se sédentariser, puis, afin de mieux les exproprier, à reprendre la vie errante à laquelle la plupart avaient renoncé », écrit à juste titre JMG Le Clézio dans sa préface au roman de Elin Anna Labba, Je suis la mer. 1942, région de Luleå dans le nord de la Suède, l’État procède à de vastes travaux. Des constructions hydro-électriques doivent permettre au pays « l’indépendance énergétique ». Hélas, bien des territoires autrefois occupés par les Sames se retrouvent inondés. Cimetières, églises et autres lieux fréquentés depuis des temps immémoriaux sont recouverts par l’eau des lacs artificiels et des barrages. « À quelle vitesse devient-on étranger chez soi ? » s’interrogent les trois femmes au centre de ce livre, Iŋgá, sa mère Rávdná et sa tante Ánne. « C’est un peu triste quand même que vous vouliez aussi vivre dans une maison », leur dit un journaliste venu faire un article sur les « maisons insalubres », ajoutant : « J’ai toujours trouvé original et merveilleux que les Lapons vivent dans une hutte. (...) À votre place, je resterais fidèle au passé. Je pense que vous risquez de perdre la sympathie des gens si vous aspirez à la vie moderne. » Elin Anna Labba a déjà publié en France Vies de Samis (2022), une passionnante étude sur le mode de vie des Lapons/Sames et ses modifications au cours du temps. Dans Je suis la mer, son objet principal est le même, traité différemment. La fiction annoncée est très proche de la réalité, peut-être est-ce nécessaire pour exprimer le ressenti d’un peuple appelé, selon de mauvais esprits, à disparaître ? Et avec lui, ce serait la désertification d’une région maltraitée, au nom de l’industrialisation et de la rentabilité. « De toutes parts, de la fumée d’incendie, dans la mousse et dans l’eau. Ça flambait dans des endroits qui n’avaient jamais vu de feu. » Je suis la mer est un roman qui vient après d’autres, sur le monde same. Mais celui-ci, bien que situé d’abord dans les années 1940, puis après (la lutte pour sauvegarder le village de Máze, côté norvégien, date des années 1960-1970), pratiquement jusqu’à aujourd’hui, est étonnamment actuel. Il montre bien quelques-unes des problématiques qui sont encore valables de nos jours, que le réchauffement climatique accentuera.

* Elin Anna Labba, Je suis la mer (Far inte till havet, 2024), trad. du suédois Françoise Sule, préf. Jean-Marie Gustave Le Clézio, Rivages, 2026

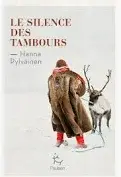

Le Silence des tambours

« ...Homme des extrêmes attiré par les extrêmes », le pasteur Lars Levi Læstadius (1800-1861) veille sur sa paroisse depuis vingt-deux ans, en Suède, au nord du golfe de Botnie, précisément à Karesuando, presque à l’intersection des frontières suédoise, norvégienne et finlandaise. Il se fie à son intuition plus qu’aux directives de l’Église dont il est le représentant : « Quand on vivait sous les aurores boréales et le soleil de minuit, on ne pouvait douter qu’une transcendance était à l’œuvre, une force dépassant l’entendement ». Près de lui, Sámi et « colons », Suédois ou Finlandais, le considèrent comme un fou. N’entend-on pas courir toutes sortes de rumeurs sur celui qui a l’intention d’évangéliser une population bien frustre ? Ses adeptes et ses contempteurs se regardent en chiens de faïence. Parmi ses enfants, Willa, une jeune fille, bientôt une femme, qui aime « faire de grandes marches sans que personne s’en inquiète », est « devenue experte dans l’invention de tâches chronophages », parvenant ainsi à disposer d’un peu de temps à elle. Quand elle vient à l’aide de Ivvár, un jeune homme en bonne voie pour ressembler en tous points à son ex-ivrogne de père, elle le trouve merveilleusement beau et en tombe amoureuse. Ancien guérisseur, Sámi aujourd’hui à la tête d’un petit troupeau de rennes, ce père, Biettar Rasti, s’est juré de ne plus toucher à l’alcool depuis sa conversion à la religion prônée par Læstadius. La relation des deux enfants ne satisfait ni l’un ni l’autre paternel mais Willa et Ivvár n’en font qu’à leur tête. Ainsi, pour retrouver Ivvár, Willa rejoint un convoi lapon en route vers le mont Saana. « Si elle était à même de se joindre à une transhumance de Sámi vers la mer, de quoi d’autre était-elle capable ? » L’entêtement de Willa provoque les rires autour d’elle mais également l’admiration. « Elle avait toujours des questions à poser, elle voulait savoir, examiner les choses à la loupe. Elle n’acceptait pas d’être dans l’ignorance. » Il y a aussi Henrik, l’épicier, qui vend de l’alcool aux Lapons, provoquant l’ire du pasteur. Quand ce sale type lui demande la main de sa fille Nora, c’est en promettant de cesser ce commerce et en détruisant les fûts qu’il possède encore. Son oncle Frans, qui lui a permis de s’établir ici, ne comprend rien à son neveu ni surtout au monde lapon. Il mute Læstadius à Pajala, dans l’espoir de lui faire perdre ses fidèles et, sans souci aucun, provoque une chaîne de réactions qui met à mal la communauté des éleveurs de rennes. Le portrait de Lars Levi Læstadius, qui sous-tend le roman de Hanna Pylväinen (universitaire et romancière américaine née de parents finlandais adeptes du læstadianisme), correspond à ceux tracés ici ou là, dans la littérature de fiction ou dans les ouvrages consacrés à l’histoire de la Laponie/Sápmi. Le bonhomme état certes quelque peu illuminé, mais pas le chef de secte donné parfois à voir. L’intrigue prend son temps pour se mettre en place, à l’image de la vie dans cette nature dont l’homme, le Sámi, s’accommode. Le sort qui lui est réservé est lui en deux parties : il y a le « temps des tambours » et il y a le temps du « silence des tambours », autrement dit « le moment où les chrétiens sont venus en Sápmi ». Ce roman est aussi le beau portrait d’une jeune femme, Willa, qui surmonte les difficultés de tous ordres pour vivre, ou au moins le tenter, comme elle l’entend. Une œuvre de qualité, quasi-ethnographique, pour présenter, au travers d’une fiction qui colle à la réalité, une région du monde objet de bien des rêveries.

* Hanna Pylväinen, Le Silence des tambours (The End of drum time, 2023), trad. de l’anglais (États-Unis) Emmanuelle Ghez, Paulsen (La Grande ourse), 2023

Le Cartographe des Indes boréales

Quel livre dense et passionnant, que ce roman d’Olivier Truc, Le Cartographe des Indes boréales. 1628 : Izko Detcheverry et son père Paskoal, pêcheurs au harpon, ont quitté Saint-Jean-de-Luz pour Stockholm, où ils voient le Vasa, « majestueux et terrible » navire, sombrer dans les eaux du Mälaren. « La plus grande catastrophe de tous les temps en Suède, la malédiction suprême, la punition divine ! » Izko est mousse, il finit par rentrer au pays. Là, pris en charge, si l’on peut dire, par un inquisiteur, il se retrouve au Portugal et assiste aux traitements inhumains dont sont victimes les « négresses », avant d’être envoyé de nouveau en Suède, comme espion au service des intérêts français. Le gouvernement suédois a découvert des mines d’argent en Laponie et souhaite les exploiter. L’aide du cartographe, puisque le jeune Izko l’est devenu, et ce doté d’une bonne réputation, est requise. L’art d’un cartographe ? « Enfermer la nature insondable et grandiose dans un cadre connu, mesurable, contrôlable. Amener la nature aux pieds du souverain. » Comme il le découvre bientôt, « une carte en dit plus sur celui qui la commande que sur la réalité ». La Suède est luthérienne, il est catholique, mais qu’importe ; s’occuper de la jeune Kristina, qui se fera bientôt un prénom dans toute l’Europe, fait même partie, un moment, de ses attributions. Puis il accompagne une expédition à la limite de la frontière alors dano-norvégienne et découvre le sort réservé aux Lapons, considérés comme des sauvages. À Nasafjäll, dans une zone montagneuse quasi-désertique, l’extraction commence. L’intrigue entraîne Izko du Pays Basque à Stockholm, de Piteå à Amsterdam. Piètre héros, à vrai dire, ce Izko au courage fourvoyé, qui pour sauver ses parents, une inconnue, un ami, la femme qu’il aime, etc., se plie à toutes les exigences des despotes agissant au nom de Dieu. Finalement, s’indigne-t-on, pour préserver ses propres intérêts (qu’il nomme amour ou camaraderie, ainsi ils sont au-dessus de tout et justifient ses actes), il est prêt à toutes les bassesses : participer passivement (cf. les « négresses ») ou activement (destruction des campements lapons) aux saloperies de ses contemporains. Il ne fait quasiment usage de sa force qu’à l’encontre des Lapons, dont il se sent proche, lorsque ceux-ci se rebellent. Ses ennemis (de Pierre de Lancre à Pontanus), eux, agissent au moins par croyances. Jouant avec une vision très ancrée dans le XVIIe siècle et étonnamment, parfois, très actuelle (cette propagande, ancêtre des fake-news, imaginée par les Néerlandais pour que les paysans suédois n’investissent pas la Laponie !), Olivier Truc se livre presque à un travail d’ethnologue, tant il décrit avec précision les mœurs des Lapons de l’époque (et celle des Suédois et autres colons par la même occasion). Rappelons que la violente oppression de cette population plus pacifique qu’aucune autre s’est poursuivie jusqu’au milieu du XXe siècle. Un roman sur la lâcheté, la trahison et l’amour, comme il en paraît peu chaque année, une grande œuvre.

* Olivier Truc, Le Cartographe des Indes boréales, Métailié, 2019

Contes et légendes

Signalons, aux éditions Flies France, dans la collection « Aux origines du monde », un titre consacré aux Contes et légendes de Laponie (trad. Michèle Simonsen ; illustrations Baptiste Hersoc ; 2014), agrémenté d’une courte mais intéressante introduction : « Le climat de la Laponie est très rigoureux, l’hiver long, et le soleil ne se montre pas pendant plus de deux mois. Il n’est donc pas étonnant que la nature et les animaux jouent un grand rôle dans la vie et les récits sames. Les mythes enseignent le respect des forces de la nature. » Parce que l’homme et la nature sont indéfectiblement liés, réalité que les Sames ont longtemps conjuguée au quotidien… Les contes rassemblés ici proviennent des quatre pays sur lesquels s’étend la Laponie. Mélangeant « croyances traditionnelles et notions chrétiennes », leur sens est parfois énigmatique. Leur charme vient aussi de là.

(Ajoutons qu’il existe également un volume de Contes et légendes de Suède, traduit et préfacé par Elena Balzamo, Flies France, 2002.)

Revue Nordiques (automne 2015)

Le trentième numéro de la revue Nordiques (automne 2015) s’intéresse plus particulièrement à la Laponie, autrement dit au pays same. Relevons des articles sur « le paysage culturel sami, de la phénoménologie à la poésie », le « naturum de Laponia : cultiver un nouveau regard sur la nature et sa conservation » ou encore à propos des « perspectives écologiques sur les langues minoritaires ». À noter également l’interview de Jan Myrdal, « Jouer une autre musique : l’intellectuel et le pouvoir ».