G-H

Les Prodigieuses aventures de Jörundur, roi de la canicule

Au tout début du XIXe siècle, « le royaume de Danemark n’avait jamais été aussi vaste, il ne le serait jamais davantage », rappelle Einar Már Guðmundsson dans ce livre débordant d’érudition, Les Prodigieuses aventures de Jörundur, roi de la canicule, ajoutant : « Il régnait sur la Norvège, l’Islande, le Groenland, les îles Féroé, le Schleswig-Holstein, et possédait des colonies en Inde et dans les Caraïbes. » Situation propice pour remédier à l’exaltation du jeune Jørgen Jørgesen (1780-1841), dit, plus tard, Jörundur. Fils de l’horloger royal, portant les mêmes prénom et nom que son père, cette forte tête semble avoir mené plusieurs vies. « Non il ne pliait jamais. Il était indomptable. » Embarqué à quatorze ans sur un navire transportant du charbon, il se retrouve vite à l’autre bout du monde, à lutter contre les Anglais ou à leur solde, selon les occasions, et de fait accusé par les autorités danoises de haute trahison. Au gré de ses aventures, toujours animé du désir de devenir un grand explorateur, il accoste en Islande, terre danoise convoitée par l’Angleterre. S’appuyant sur le journal intime de Jørgen Jørgesen, « qui avait toujours tort y compris lorsqu’il avait raison », et d’autres personnages de cette époque, rapportant fidèlement les faits lorsqu’il le peut et en inventant aussi parfois, Einar Már Guðmundsson nous restitue la vie de son héros. Un anti-héros, peut-on dire. Ce, à la façon d’un récit picaresque, d’un roman d’aventure, convoquant son souvenir pour la « révolte des casseroles » de 2009. « Jørgen Jørgesen a écrit deux autobiographies, l’une imaginaire, l’autre authentique, l’authentique n’est pas jugée vraiment crédible et l’imaginaire est considérée comme étant plus conforme à la réalité. » Salué de nos jours par les anarchistes islandais, Jørgen Jørgesen proclama l’indépendance de l’île, avec un régime plutôt libéral, lors de son très court règne (un mois et dix jours), accordé par défaut – car il était bilingue, parlant parfaitement l’anglais et le danois. De retour en Angleterre, il joue et boit et séjourne à mainte reprises en prison, avant de repartir finir sa vie en Tasmanie. Personnage haut en couleurs, aventurier plutôt sympathique, il prend ici vie grâce à la plume alerte de Einar Már Guðmundsson, auteur déjà de deux romans remarqués, Les Rois d’Islande et Un Été norvégien. « Jørgen était un homme libre, il pouvait agir à sa guise et c’était le pire qui pouvait lui arriver. Cette liberté tant désirée était en réalité son pire ennemi. C’était lorsqu’il était libre qu’il se mettait dans le pétrin. » Entre biographie et saga des temps modernes, Les Prodigieuses aventures de Jörundur, roi de la canicule est véritablement un livre enchanteur.

(Rappelons la biographie que Bertrand Tardé avait consacré à ce personnage : Jorgen Jorgensson, explorateur-gouverneur-flic et bagnard, Complicités, 2022)

* Einar Már Guðmundsson, Les Prodigieuses aventures de Jörundur, roi de la canicule (Hundadagar, 2015), trad. Éric Boury, Zulma, 2024

Les Rois d’Islande

« …Quand le sens de l’humour se perd, tout devient dérisoire. » Ainsi commence, ou presque, le roman de Einar Már Guðmundsson, Les Rois d’Islande. Né en 1954, récompensé à diverses reprises, l’auteur n’est pas un inconnu en France, les éditions Gaïa avaient déjà publié trois excellents titres de lui : Les Chevaliers de l’escalier rond, Les Anges de l’univers et Le Testament des gouttes de pluie. Ce nouveau roman, Les Rois d’Islande, ne décevra pas ceux qui apprécient le monde singulier de cet écrivain. Il prend à présent pour cadre le « gros village maritime » de Tangavík, au sud-ouest de l’île, et nous conte la saga de la famille Knudsen, armateurs et pêcheurs pour la plupart mais… pas seulement. Il y a ainsi « Magni Knudsen, qui était le frère d’Ástvaldur Knudsen, père d’Arnfinnur et d’Ásthildur Knudsen, mère de Jakob. Magni était le cadet, il mourut assez jeune. Reynir Árnason, père de Jakob Knudsen, disparut de Tangavík sans que personne ne sache jamais ce qu’il était devenu. Ásthildur se maria avec Magnús Bjarnason, dit Mangi le Riche… » Etc. ! Mieux vaut suivre, dans ce roman où les personnages, à la fois les plus anodins et les plus extravagants, apparaissent les uns après les autres et nouent entre eux à peu près toutes les relations possibles et imaginables. La multitude de noms propres ne doit pas décourager le lecteur, car en dépit de cette diversité, celui-ci se laisse très facilement embarquer dans cette société cocasse et plutôt bon enfant où chacun s’accommode à sa façon des contraintes légales. « En bon Islandais, les Knudsen font remonter leurs origines aux rois et aux personnages des anciennes sagas, dans lesquelles chacun est roi en son royaume. » Il s’agit-là d’un roman farfelu et ébouriffant, s’il faut à tout prix tenter de le résumer.

* Einar Már Guðmundsson, Les Rois d’Islande (Ílenskir kóngar, 2012), trad. Éric Boury, Zulma, 2018

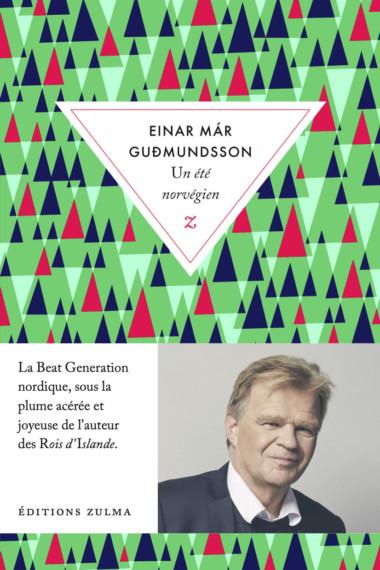

Un Été norvégien

« ...Cet été-là, l’amour était partout. C’était un nuage blanc dans le ciel limpide, un oiseau en plein vol, un train filant à toute vitesse, il était dans tout ce que mes yeux voyaient. » Le narrateur de ce roman signé Einar Már Guðmundsson, Un Été norvégien, est un jeune homme nommé Haraldur Markús Ólafsson, surnommé Halli. Son ami Jonni et lui gagnent la Norvège et arpentent les rues d’Oslo en quête d’un emploi. Objectif ? Gagner assez d’argent pour se rendre ensuite à Rome et peut-être « jusqu’en Inde ». « On disait (…) de notre génération, née au milieu des années 50, que nous étions trop jeunes pour être hippies et trop âgés pour être punks. En réalité, nous nous sommes appropriés les deux, l’esprit hippie et le point de vue punk, nous étions engagés, formés aux luttes issues de l’anarchisme... » Un Été norvégien est un récit, plus qu’un roman, qui retrace les efforts des deux jeunes hommes pour... intégrer l’époque, pourrait-on dire, celle de la Beat generation. Ils cherchent du travail, en trouvent et notamment à la rénovation de la ligne de chemin de fer entre Oslo et Bergen, fréquentent à l’occasion les cercles anarchistes. Les noms d’écrivains et d’artistes, nordiques ou autres, abondent, de Solstad à Hamsun, de Malraux à Dylan, de Hemingway à García Márquez, comme autant d’exemples à suivre ou, au moins, dont s’inspirer. Un Été norvégien s’attache à relater l’itinéraire à la fois prolétarien, artistique et intellectuel des deux amis. Le climat de ces années-là est bien restitué, les enjeux idéologiques sont mis en évidence, bien que de façon un peu trop superficielle peut-être tant les saisir tous est difficile. Un parcours initiatique, en quelque sorte, puisque le personnage principal a pour ambition, à l’instar de nombreux autres jeunes Islandais, de devenir écrivain. « Je lui ai raconté nos aventures à la recherche d’un emploi. Je lui ai parlé du chantier dans les montagnes, du Journal de la rue, des anarchistes norvégiens, des poèmes que j’étais en train d’écrire et d’Inga que j’avais rencontrée à Oslo. » Un très beau récit empreint de nostalgie et drapé dans une époque, les années 1970, qui n’avait pas encore banni les déclinaisons de l’utopie.

* Einar Már Guðmundsson, Un Été norvégien (Passamyndir, 2017), trad. Éric Boury, Zulma, 2020

Soixante kilos de soleil

« L’existence dans ce maudit trou à l’écart du monde qu’était l’Islande se résumait à une lutte de tous les instants, un combat continuel, perpétuel, une lutte à mort. » Tournant des XIXe-XXe siècles. Lorsque Eilífur Guðmundsson rentre chez lui, dans un fjord islandais, après être parti chercher « trois kilos de farine » qu’il va payer fort cher, il découvre que sa maison a été emportée par une avalanche. « Ainsi va le monde, c’est ainsi qu’il avance, une chose vient en remplacer une autre : celui qui prend place à bord d’un bateau se retrouve l’instant d’après cloué sur les flots. » Ne survivent que Gestur (« l’hôte de passage, le visiteur », en islandais), son jeune garçon, et Helga, une vache. Guðný, sa femme adorée, et Lára, leur fille de cinq ans, sont mortes. Parsemé de quelques remarques de l’auteur, parfois volontairement anachroniques et ainsi drôlatiques, l’épais roman de Hallgrímur Helgason (dessinateur, peintre, écrivain, né en 1959 à Reykjavík), Soixante kilos de soleil, s’inscrit à merveille dans les sagas islandaises bien connues, voire auprès des œuvres de ses précurseurs comme Halldór Laxness, ou de ses contemporains, au premier rang desquels figure Jón Kalman Stefánsson. Misères humaines et humour alternent, rendant la vie quotidienne sur une île à l’environnement plutôt hostile à l’humain heureusement vivable. Ainsi, l’enterrement de la femme et de la fille de Eilífur est paradoxalement un sommet de drôlerie, avec ce prêtre qui rend l’âme dans le cimetière, sur le corps de l’épouse. Voici Eilífur contraint de s’occuper de son fils, tout en préparant leur voyage prochain pour l’« Amrique ». « Cet homme avait arraché des requins à l’océan et des brebis égarées à la neige, il avait affronté des tempêtes déchaînées parfois cinquante heure d’affilée, mais tout cela n’était qu’un jeu d’enfant par rapport à la tâche éreintante dont il s’acquittait à présent. Le gamin avait toujours faim, il passait son temps à parler, à crotter, à pisser et il fallait le surveiller comme le lait sur le feu. » Mais tout se complique, Eilífur meurt et Gestur passe de foyer en foyer, jusqu’à avoir « trois pères » alors que « la plupart des gens n’en ont que deux » : « un par le sang, un sur le papier ». Pour lui, « le premier est mort, le deuxième est... il est marchand » et le troisième, un pauvre diable, se nomme Lási, pas fichu de s’occuper correctement de lui. En quête d’affection, le gamin se débrouille bien, « on n’est pas perdu quand on sait où en est ». S’il souffre de la faim, il n’en arbore pas les stigmates. Il réfléchit sans cesse, acquérir le savoir est pour lui un but essentiel. « Gestur veut ! Gestur peut ! » L’Islande est le pays des sagas, textes datant de plusieurs centaines d’années auxquels une tradition d’oralité a longtemps permis de circuler. L’enfant les entend, les écoute, les médite, s’en instruit. « Au fond de lui, chaque habitant de ce pays était convaincu qu’à tout moment, peut-être demain, sa terre pouvait s’ouvrir et que, de ses flammes, sortirait un palais de contes de fées rutilant où tout n’était que luxe et plaisir, où vivait une nymphe ou un elfe qui sentait bon le miel. Une terre capable d’exterminer toute votre famille d’un seul coup était également susceptible de vous soulever pour vous installer sur un trône. » Cet enfant veut aussi trouver sa place dans cette société rigide – plus qu’oppressive. Soixante kilos de soleil est le roman d’un changement d’époque, l’industrialisation arrive, c’est aussi la conversion de l’Islande de la pêche au requin à celle au hareng, à l’instigation de marins et de commerçants norvégiens qui prennent une place laissée vacante par les Danois. Les « campagnards » islandais deviennent des ouvriers. Une chance pour Gestur ? « La plus douloureuse des pauvretés est celle qui n’a pas les moyens de s’offrir ce qui est gratuit. » N’hésitons pas dans les superlatifs : de telles réflexions somme toute profondes parsèment ce qui est un roman complet, qui plonge dans le passé pour nous parler du présent et nous entraîner dans le futur, une œuvre subtile qui renouvelle brillamment le genre de la saga. Après 101 Reykjavík, La Femme à 1000° et quelques autres livres traduits en français, Hallgrímur Helgason offre là un véritable chef-d’œuvre.

* Hallgrímur Helgason, Soixante kilos de soleil (Sextíu kíló sólskini, 2018), trad. de l’islandais Éric Boury, Gallimard (Du monde entier), 2024

La Dernière déclaration d’amour

Dernière déclaration d’amour ? Avant la prochaine, se dit le lecteur de ce roman de Dagur Hjartarson (né en 1986), La Dernière déclaration d’amour. Le narrateur (l’auteur ?) est un jeune étudiant qui vit à Reykjavík au moment où la Banque centrale connaît son fiasco historique. Un jour, près de chez lui, son chemin croise celui de Kristín, étudiante en droit, et c’est le début d’une histoire d’amour. « ...Chaque instant n’était que nouveauté ; nous étions convaincus de vivre dans une parfaite autonomie, sans comptes à rendre, indépendamment de notre passé, de notre environnement. La recette du bonheur. Presque tout nous rendait heureux. » Mais Trausti, le meilleur ami du narrateur, ne partage pas cet enthousiasme et l’encourage, en faisant un buste à son effigie, à combattre l’ex-Premier ministre et directeur de la Banque centrale, David Oddsson, coupable selon lui de la frénésie capitaliste qui affecte le pays. D’ailleurs le narrateur, dont on ne saura jamais le nom, et ce David Oddsson se ressemblent beaucoup. Duquel des deux Kristín est-elle réellement amoureuse ? Avec son retournement final, ce roman ne manque pas d’humour, il se lit facilement. Pas sûr, pourtant, que le lecteur s’en souvienne longtemps. « - Tu as déjà vu autant de mouches ? me demanda Kristín en les éloignant d’un geste de la main. - Ce ne sont pas des mouches, répondis-je. Ce sont des points à la fin des poèmes que je vais composer pour toi. »

* Dagur Hjartason, La Dernière déclaration d’amour (Síðasta ástarjátningin, 2016), trad. Jean-Christophe Salaün, La Peuplade (Roman), 2019

Magma

C’est ce qui s’appelle une relation toxique, que Thóra Hjörleifsdóttir conte dans Magma, best-seller en Islande. Comment Lilja, une jeune femme de vingt ans, qui a tout pour elle pourrait-on dire bien rapidement, sauf qu’elle se sous-estime, peut-être parce qu’encore bien immature, en vient à abdiquer sa personnalité pour satisfaire celle d’un homme. Un homme plus âgé et essentiellement soucieux de son bien-être à lui, plutôt que de celui de sa compagne. « Il m’a appelé, m’a envoyé des messages, mais j’étais une femme téflon – tout glissait sur moi », écrit-elle après une déception, ajoutant : « Pendant à peu près un quart d’heure ». Un homme cultivé, qui lit Derrida et possède plusieurs milliers de livres, dont l’emprise sur elle se resserre de jour en jour, qui lui fait subir maintes petites humiliations et désire qu’elle l’en remercie puisqu’il affirme le faire pour son bien. « Cette histoire est une fiction mettant en scène des personnages imaginaires, mais elle décrit une réalité sur laquelle les femmes ont jusqu’à récemment gardé le silence », prévient l’auteure, ajoutant : « C’est dans le silence que la honte et l’isolement prospèrent, et si personne ne le brise, l’histoire est vouée à se répéter à l’infini. » Ce n’est pas un être des plus frustres, ici, qui se venge sur une femme des turpitudes de sa propre vie. Il n’est pas violent physiquement, ce n’est pas à proprement parler un récit sur ce que l’on appelle les violences faites aux femmes. « Homme aux tendances volages », il est surtout indifférent aux autres. Et son indifférence fait que sa compagne cherche constamment à gagner son attention et qu’elle se déprécie, allant jusqu’à s’automutiler : « Je veux qu’il me considère comme son meilleur coup ». Qu’importe à quel prix. Elle lui trouve des circonstances atténuantes, refrène la jalousie qu’il manifeste, estime qu’elle n’est pas la femme idéale pour lui... Un texte fort.

* Thóra Hjörleifsdóttir, Magma (Kvika, 2019), trad. de l’islandais Jean-Christophe Salaün, Agullo (Court), 2023